Каталог статей

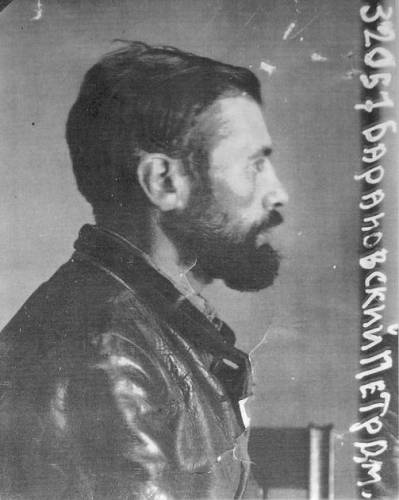

Ю.А.Бычков. ЖИЗНЬ ПЕТРА БАРАНОВСКОГО. Часть 1.

Отец его, безземельный крестьянин из села Шуйского, Вяземского уезда, слыл мастером на все руки: мог и срубы ставить, и дуги гнуть, и телеги да сани ладить. Но было у него любимое мастерство, к которому он и сына приучил,— умел строить водяные мельницы. Немало их стояло по берегам смоленских речек, исправно служа окрестным хлеборобам. Идти бы и Петру по отцовой дороге, да иное судила ему жизнь. Мало что рос книгочеем, одолевая взрослых такими вопросами, на которые они и ответить-то не могли, но был у него особый дар: видеть красоту, особенно ту, что сотворили руки человеческие. Однажды ехали они с отцом через село Рыбки, где стоял шатровый деревянный храм,— словно ель, поднявшаяся до самого неба. Как завороженный, не отрываясь, смотрел на него сын, пока лес не закрыл деревню. И так запала ему в душу эта красота, что добился он у местного священника разрешения провести обмеры храма, чтобы открыть для себя секреты старинных умельцев. А было Петру в ту пору всего 12 лет.  Болдино смоленское лежит обочь старой Смоленской дороги, соединяющей Дорогобуж и Вязьму. Известно Болдино с начала XVI в., когда облюбовал это «зело прекрасное место» на берегу небольшой речушки инок Герасим, ученик Даниила, духовника Василия III, крестного отца Ивана Грозного, и основал там монастырь во имя Пресвятой Троицы. Отсюда, от шатровых построек в Рыбках и Болдине, и начался творческий путь замечательного русского ученого Петра Дмитриевича Барановского. Отсюда повела его судьба в Белокаменную, в классы Московского строительно-технического училища. Не с пустыми руками явился в училище будущий его воспитанник. «У меня были зарисовки церкви в Рыбках и Введенской в Болдине, — вспоминал Петр Дмитриевич. — В те годы возбудился интерес к архитектурной старине, но считалось, что влияние национальной русской зодческой школы, характерной шатровыми верхами, не распространилось западнее Можайска, переместившись на Север. Когда в Московском археологическом обществе, объединившем любителей старины, показал я эскизы западных шатровых церквей, ученые мужи ахнули и написали мне поручительную бумагу с тем, чтобы я смог произвести в полном объеме обмеры болдинских древних сооружений. Сообщение об этом я сделал в декабре 1910 г., тогда же получил поручительное письмо Московского археологического общества, но дождаться лета терпения не хватило и на святки явился в Болдино с помощником, братом Иваном. Игумен изучил бумажку и разрешил войти в Введенскую церковь, которую никто не посещал тридцать лет. Она была пуста, только в углу стояла огромная старинная печь. На полу — снег, нанесенный через окна и сквозные трещины. Смахнув картузом пыль с печки, увидел ослепительные краски изразцов. Это было потрясением! Красота сказочная и таинственная! Тут же с братом за дело. Сколотили лестницы, собрали по деревне мотки вервья. Две недели, коченея на ветру и морозе, обмеряли ветхий памятник. Карнизы, разрушенные корнями трав, осыпались. Шатер был испещрен забитыми кирпичной трухой трещинами. Приходилось действовать осторожно, наощупь. Закончив обмеры Введенской церкви, принялись за трапезную палату, примыкавшую к ней. Удивительное, знаете ли, неповторимое явление. Одностолпная, сводчатая, с замечательным изразцовым декором и изразцовыми сверху донизу печами. Конечно, нечто подобное у нас есть, например, Грановитая палата, но то в столице, во дворце, а тут — монастырская трапезная в глухомани! Возвратился в Москву. Пришел на заседание Археологического общества. Развесил чертежи, рисунки, эскизы с обмерами. Прочел небольшой доклад. Представил первый в своей жизни проект реставрации. Через несколько дней получил приглашение прийти в Археологическое общество. Показывают бумагу о моем награждении и вручают премию в четыреста рублей пятирублевыми золотыми монетами. Для меня нежданная, огромная сумма, которую я всю положил в банк, как ни трудно мне тогда жилось. Весной купил фотографический аппарат с прикладом и поехал по России...» Первым делом Барановский побывал в родных местах. В Рыбках сфотографировал и еще раз капитально обмерил ту самую деревянную шатровую церковь XVII в., что стала первой его любовью. Потом в Вязьму: там архитектурный уникум — церковь Одигитрии, трехшатровый храм (три многометровых каменных шатра в ряд на общих сводах, в России таких церквей не осталось, кроме угличской «Дивной»). Петр Дмитриевич считал, что по изяществу и мастерству каменных работ Одигитрия превосходит даже храм Василия Блаженного. В Вязьме же летом 1911 г. он сделал обмеры и проект реставрации собора Ивановского монастыря. А следующим летом обследовал, сделал проект и модель реконструкции Борисоглебского собора в Старице. В 1912 г. Барановский окончил училище. Работал помощником архитектора на стройках в Москве, Ашхабаде, Туле. Одновременно записался «вольнослушателем», как тогда называли нынешних заочников, в Московский археологический институт. Первая мировая война... Барановский был произведен в подпоручики и направлен в 3-ю инженерную дружину, служил начальником команды, строившей укрепления на Западном фронте. Но и тут не забывал он о любимом деле. В прифронтовых районах Полесья и Волыни умудрялся проводить исследования памятников деревянного зодчества, пытаясь в чертежах, эскизах, фотографиях сохранить бесценные образцы народного искусства XVII—XVIII вв. Там, на Западном фронте, Барановский и встретил революцию. Почти весь личный состав дружины самовольно разъехался по домам, а он опломбировал склады инженерно-строительного инвентаря и наладил их охрану. Человек долга, иначе он поступить не мог. Когда прибыли представители новой власти, Барановский передал им под расписку спасенное от разграбления имущество. Весной 1918 г. Петр Дмитриевич с золотой медалью окончил Археологический институт и защитил диссертацию о памятниках Болдинского монастыря. В ней, в частности, утверждалось, что автор архитектурного ансамбля в Болдине — «государев мастер палатных, церковных и городовых дел Федор Савельев Конь», замечательный русский зодчий, возводивший Смоленский кремль и Белый город в Москве. Это было открытие! Петр Дмитриевич основывал свой вывод на сравнительном стилистическом анализе. «Федор Савельевич Конь появился в Болдине около 1575 г. Его ссора с придворным Ивана Грозного Генрихом Штаденом, о чем есть документальные свидетельства, закончилась дракой. Мастер после этого исчез... Куда он делся? Пробрался в Болдинский монастырь и начал его обстраивать. Вознесся над лесом собор с громадной центральной главой и четырьмя поменьше, явились чудо-трапезная, колокольня в шестерик с огромными арочными проемами и шлемовидным завершением. Характер кладки, стилевые приемы, зодческий почерк в сочетании с документами и биографическими данными Федора Коня убедили меня в том, что именно он, этот великий русский зодчий, создал на своей родине еще один бессмертный памятник мастерства, искусства и духа, который уже при его жизни считался лучшим архитектурным комплексом Московского государства»,— писал он полвека спустя, вспоминая аргументы, позволившие молодому исследователю убедить таких авторитетных ученых, как В.К.Клейн и В.А.Городцов. А в 1923 г. открытие Барановского получило хотя опять-таки косвенное, но документальное подтверждение в связи с находкой в шведских архивах приходо-расходных книг Болдина монастыря. Петр Дмитриевич рвался приступить к реставрации Болдина по одобренному ученым советом проекту, но разгоравшаяся на просторах России гражданская война вынудила его заняться совсем иным.  В августе молодой энтузиаст реставрационного дела выехал в Ярославль. «Будучи назначенным руководителем работ,— вспоминал он, беседуя с автором этих строк, — я организовал там сперва реставрационную комиссию из местных знатоков старины, специалистов-строителей, а потом — мастерскую. Первые четыре года был просто руководителем и исполнителем работ, последующие шесть лет — председателем реставрационной комиссии и научным руководителем». Дела реставраторам хватало. Пострадали от огня артиллерии кровли и своды особо богатых фресковыми росписями церквей Илии Пророка и Николы Мокрого. В последней к тому же была повреждена галерея и выбиты несущие столбы. Выгорели Митрополичьи палаты. В сложных восстановительных и реставрационных работах нуждался Спасский монастырь... За девять лет — с 1918 по 1927 г. — Барановский не только провел реставрацию десяти выдающихся архитектурных памятников Ярославля, но и исследовал, обмерил, зафиксировал в фотографиях, частично отреставрировал или выполнил проекты восстановления памятников деревянного зодчества в Угличе, Ростове Великом, Мологе. Говоря о рождении реставрационной науки, академик Игорь Эммануилович Грабарь отмечал особые заслуги Барановского в выработке методов и принципов восстановления подлинных архитектурных форм, называя Петра Дмитриевича архитектором-эрудитом, которым разработана «вся реставрационная методика, ее теория и практика, вытекающие из открытых им законов древнерусского строительства...» А начинался «архитектор-эрудит» в Ярославле. И тем не менее, едва работы в городе были налажены и непосредственная опасность памятникам миновала, он отправляется в милое сердцу Болдино: пришло наконец время возродить зодческий шедевр Федора Коня. В аварийном состоянии находилась трапезная палата с церковью Введения. Вход был запрещен: могла обрушиться кирпичная кладка. Изучая конструкцию сооружения, Барановский пришел к выводу, что пустые полости в стенах древнерусских каменных церквей — это не вентиляционные каналы и дымоходы, как считали прежде, а пустоты, оставшиеся после сгнивших дубовых связей. Укрепив конструкцию, Барановский приступил к восстановлению утраченных декоративных элементов Введенской церкви и примыкавшей к ней восточной стены келарской палаты. С величайшей точностью (не по аналогии, а на основании исследования раскладки кирпичей) были восстановлены карниз келарской и кокошники в основании шатра. Тут впервые был применен метод, предложенный П.Д.Барановским, — восстановление стесанных декоративных элементов по «хвостовым» частям кирпичей. Этот метод базируется на стандартности размеров кирпича. Пользуясь размером кирпича в качестве модуля, Барановскому удалось с высокой степенью точности восстановить растесанные оконные проемы трапезной палаты. Таким образом, в Болдине впервые в реставрационной практике были применены научные методы, ставшие затем азбукой реставрации памятников архитектуры. Параллельно с реставрационными работами на территории монастыря, под руководством Барановского начинает формироваться музей, основу экспозиции которого составили церковная утварь, изразцовые печи XVII— XVIII вв. и деревянная скульптура Верхнего Приднепровья, собранная М.И.Погодиным. Поначалу кипучей натуры Барановского хватало на все. Он был профессором, возглавлявшим кафедру в Ярославском отделении Московского археологического института, читал публичные лекции (сохранилась уличная афиша: «К сведению студентов Археологического института. Могут быть и все желающие. В среду, 19 ноября, профессор П. Д. Барановский прочтет доклад на тему: «Зодчество Ярославля». Начало в 19 часов вечера. О днях следующих докладов будет сообщено особо»). В 1919 г. он назначается старшим научным сотрудником Академии истории материальной культуры и ведет большую научно-теоретическую работу. В 1920-м Московское археологическое общество избирает его своим членом-корреспондентом. В1922 - м корифей археологической науки профессор В.А.Городцов приглашает читать в МГУ курс археологической топографии и обмера памятников. Однако постепенно Петр Дмитриевич принимает решение сосредоточить все свои силы на охране архитектурных памятников. С 1923 г. он оставил педагогические занятия в вузах, работу в Академии. В Ярославле и по всей Ярославской губернии Барановский исследует, реставрирует, ведет архитектурный надзор за рядом выдающихся памятников. В Москве при обследовании Спасского собора Андроникова монастыря он обнаруживает белокаменную кладку начала XV в. Участвуя в 1920 г. в Северодвинской экспедиции Грабаря, посещает все или почти все города, селения, монастыри по беломорскому берегу и берегам Северной Двины от устья до верховий. Из этого путешествия Петр Дмитриевич выносит ощущение встречи со сказочной красотой — и непреходящую боль и тревогу за судьбу деревянной архитектуры русского Севера. Барановского включили в состав этой экспедиции по настоятельному требованию Грабаря после доклада, сделанного Петром Дмитриевичем 1 августа 1920 г., — «О задачах организации музея русского деревянного зодчества на открытом воздухе в Коломенском» на ученом совете Центральных государственных реставрационных мастерских. Двумя годами позже Барановским вновь, уже в практической плоскости, как писал он позднее: «мною был поставлен вопрос о необходимости организации в нашей стране музея архитектуры как наиболее действенного средства познания и пропаганды, могущих решительно содействовать задачам охраны памятников зодчества.» Основанием будущего музея он предложил считать историческую усадьбу «Коломенское» под Москвой с ее знаменитыми памятниками мирового значения.  В 1926—1927 гг. Петр Дмитриевич проводит обследование памятников архитектуры близлежащих уездов Московской губернии — Бронницкого, Дмитровского, Подольского, Коломенского, собирая для музея экспонаты, которые нередко, как свидетельствовал в газете «Московский художник» искусствовед В.Н.Москвинов, свозил в Коломенское на свои средства. Три года ушло на реставрацию и музеефикацию. С 1925 по 1928 г. выполнен обширный комплекс работ. Проведены исследования, обмеры, сделаны раскопки, восстановлен в архитектурной первозданности бытовой интерьер приказных палат. Восстановить разобранный в конце XVIII в. деревянный царский дворец постройки 1667—1670 гг. не представлялось возможным. Барановский провел раскопки и исследования фундаментов, выявил топографию всего комплекса. В ходе работ он обнаружил множество печных изразцов (давняя его любовь!), дверных завес, оконниц и прочих следов былой красоты. Он позаботился о создании макета дворца — его теперь каждый может увидеть в экспозиции Музея-усадьбы «Коломенское». Петр Дмитриевич на свой лад отдал дань уважения личности Петра I: из Архангельска он перевез домик Петра. И сегодня в Коломенском можно, шагнув за порог, оказаться в рабочем кабинете Петра Великого. Принятие в феврале 1923 г. декрета ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей в целях получения средств для борьбы с голодом» застало врасплох не только Православную Церковь, которая сама всеми силами стремилась помочь государству в преодолении тяжких последствий голода в Поволжье, но и отдел музеев и охраны памятников старины Наркомпроса. Ведь в церквах, соборах, монастырях хранилось множество шедевров декоративно-прикладного искусства, их антикварная ценность во много крат превышала стоимость золота и серебра, из которого они были изготовлены. Чтобы указать на это, И.Э.Грабарь добивался приема у председателя ВЦИК М.И.Калинина. В конце концов попал. И услышал: «Где же вы были раньше?» В результате музейному отделу Наркомпроса все же разрешили там, где еще не закончена полная реквизиция, отбирать для музеев ценные в художественном отношении вещи. Грабарь в «пожарном» порядке рассылает своих представителей по городам и весям необъятной России. В составе экспедиции Центральных государственных реставрационных мастерских П.Д.Барановский отправился в Новгород. Он осмотрел около 50 церквей и соборов, художественные ценности из которых были переданы в местный музей (и поныне один из богатейших), а требующие реставрации — доставлены в Москву. Поездка глубоко огорчила Барановского. Дело шло к ликвидации всех монастырей, большинства церквей и, как следствие, к утере книг, икон, церковной утвари, к разорению целых архитектурных комплексов «за ветхостью и ненадобностью». По возвращении из Новгородской экспедиции он составляет записку для Совнаркома: «Исторические и художественные характеристики 50 крупнейших древнерусских монастырей, основания для их национализации». Барановский выдвигает предложение о создании на базе монастырей историко-художественных музеев и от слов переходит к делу. Так, приехав весной 1923 г. в Боровск, Петр Дмитриевич провел детальное обследование семи замечательных архитектурных памятников XVI—XVII вв. в Пафнутьев-Боровском монастыре, где вскоре не без его участия и был организован музей. В «Перечне научных исследований, экспедиций, археологических раскопок, обмеров, фиксаций и проектов реставрации», который публикуется в настоящем сборнике, тем же 1923 г. помечено и начало его многолетних трудов в Александровской слободе: «1923, 1927, 1936, 1937, 1938, 1939 гг. — Александровская слобода XVI в. Владимирской обл. Постановка вопроса об организации музея. Исследование и реставрация памятников. Покровская церковь начала XVI в. Открытие фресок в шатре, в алтаре, раскрытие архитектурных деталей, составление проекта реставрации и частичное проведение работ в натуре. Троицкий собор XVI в. Обмер, исследование и эскизный проект реставрации. Разборка глав XIX в., раскопки в области алтарной стены, открытие древних окон и пр.»  С 1923 по 1928 г. в пределах Тверской и Охотного ряда Петр Дмитриевич своим чудодейственным искусством вернул из тьмы веков еще и дворец И.Б.Троекурова (конец XVII в.). Эти работы он вел одновременно с реставрацией дворца Голицына. Но в связи с реконструкцией центра Москвы дворец Голицына и церковь Параскевы Пятницы вскоре были разрушены. В том же 23-м в составе экспедиции на Соловки, где комплекс древнего монастыря отводился под лагерь ГУЛАГа, Барановский круглосуточно, используя белые ночи, ведет исследования и обмеры собора, трапезной палаты, Белой башни, крепостных стен. Затем начинает реставрационные работы по Петропавловскому и Иоанно-Богословскому храмам XII в. в Смоленске, Георгиевскому собору (1230—1234) и Михаило-Архангельскому монастырю в Юрьеве-Польском с прицелом на музеефикацию.  Об этом говорит и сам Грабарь: «Счастливое сочетание в лице Барановского П.Д. глубокого и вдумчивого исследователя архитектурного наследия 74и талантливейшего практика-реставратора позволило ему внести в практику советской реставрации весьма ценные новые, более совершенные приемы восстановления утраченных архитектурных форм памятников, укрепления последних и их консервацию. В результате в основу советской реставрации был положен точный математический расчет, исключающий полностью элементы домысла...»  Выстроенный по почину и на средства предводителя русских воинов и ополченцев Дмитрия Пожарского, Казанский собор был главным памятником войне 1612 г. Чудотворную икону Казанской Божией Матери, с которой Пожарский совершил свой победоносный поход, освободив Москву от иноземных поработителей, установили поначалу в разоренном Успенском соборе Кремля. В конце 1612 г., во время ремонта Успенского собора, икону перенесли ко двору князя Пожарского в приходскую церковь Введения Богородицы на Лубянке. Здесь она и находилась, пока не был построен на Красной площади храм в честь обретения иконы Казанской Божией Матери. Престарелый князь сам перенес икону в собор, возведенный на его средства. Начиная с 1613 года, в день чудесного обретения иконы в Казани (8 июля ст.ст.) и в день вступления народного ополчения в Москву (22 октября ст.ст.) совершались торжественные крестные ходы. Именно в этом соборе Москва благословила иконой Казанской Божией Матери отъезжавшего к армии Кутузова. Проделав с российским воинством славный боевой путь, икона торжественно вошла в столицу Франции, чтобы затем вернуться на место своего хранения. Барановский считал автором Казанского собора Федора Коня. Время постройки храма совпадало с последними годами жизни зодчего. Как было известно, патриарх Филарет освятил собор в день св. Аверкия Иерапольского — 22 октября 1625 г. Есть свидетельство, что после пожара 1630 г. храм восстанавливал ученик Федора Коня Абросим Максимов. Казанский собор — первый, возведенный в Москве после Смутного времени, — стал как бы образцом для дальнейшего храмового строительства. Вслед за ним были возведены и другие храмы, названные «огненными». Кубические, бесстолпные, завершающиеся взбегающими вверх поясами кокошников, они словно символизировали небесные силы в виде языков огня. Барановский не только лучше, чем кто-либо знал приемы, вкус Федора Коня, — он ощущал присутствие его духа в постройках. Чтобы не портить вида Красной площади, Петр Дмитриевич решил не ставить лесов. Шел сверху вниз. Привязав веревку одним концом к основанию креста, другим к монтажному поясу, он, подобно скалолазу, передвигался вдоль подкупольного барабана, освобождая древние формы от наслоений веков, ведя тщательное обследование и восстановление утраченных деталей. Начав с главы, он открывает валиковые обводы окон, выявляет пояс островерхих кокошников. Чтобы сделанное стало заметнее, отреставрированные фрагменты белил известкой, так что они являли разительный контраст общему виду запущенного памятника. Но в 1930 г. реставрация была остановлена. Моссовет принял решение о сносе Казанского собора и Воскресенских (Иверских) ворот с часовней. Конечно же, ученые протестовали против варварского решения, толкуя о высоких эстетических достоинствах Иверских ворот и вновь открытой Барановским красоте собора. Но красноречивее профессора Н.П.Сычева, великого А.В.Щусева, академика И.Э.Грабаря оказался Л.М.Каганович. Он так парировал «выпады» профессоров и академиков: «А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь». Все же Казанский собор простоял до 1936 г.: Кагановича «академический шум» явно припугнул. Собор сломали в бытность первым секретарем МГК ВКП(б) Никиты Хрущева.  Через некоторое время в газете «Безбожник» была напечатана статья с клеймящим заголовком: «Реставрация памятников искусства или искусная реставрация старого строя?» и подписью: «По поручению рабочей бригады завода им. Лепсе Л.Лещинская, Козырев». Л.Лещинская, как выяснилось, была сотрудницей «Безбожника», а фамилию Козырева добавили, видимо, как «голос рабочего класса». Следом появляется статья Давида Заславского в газете «За коммунистическое просвещение»: «Они (сотрудники ЦГРМ.— Ю.Б.) надували советскую власть всеми средствами и путями... Советская лояльность была для них маской. Они верили, что советская власть скоро падет, они ждали с нетерпением ее падения, а пока старались использовать свое положение... Они жаловались на то, что при старом, при царско-поповском строе церковь мешала развернуть по-настоящему научно-исследовательскую работу по древнерусскому искусству... А когда пролетарская власть, отделив церковь от науки, искусства, политики, культуры, впервые предоставила им возможность полностью отдаваться науке и искусству, что они сделали, верные сыновья буржуазии? Они снова превратили науку в церковь, искусство — в богомазню, а все вместе — в необыкновенное церковно-торговое заведение...» Кто ж эти «верные сыновья буржуазии»? Грабарь, Анисимов, Чирков, Юкин, Тюлин, Суслов, Барановский, Засыпкин, Сухов. Все, кроме Грабаря, не миновали тюрьмы. Продолжать в таких условиях борьбу за сохранение памятников — для этого надо было обладать немалым мужеством. Барановский пишет доклад «О катастрофическом разрушении ценнейших памятников народного деревянного зодчества и необходимости экстренных правительственных мер по их сохранению». Доклад был включен в повестку дня очередного заседания Комитета по охране памятников при Президиуме ВЦИК, возглавляемого наркомом просвещения РСФСР А.С.Бубновым. В состав Комитета входили директора музеев, архитекторы И.В.Жолтовский, В.А.Щуко, В.А.Веснин, Д.П.Сухов и... представители НКВД. Сообщение Барановского было встречено на Комитете вроде бы сочувственно, резолюцию приняли обнадеживающую. Однако архитектурно-планировочное управление Моссовета, получив от Кагановича принципиальное одобрение проекта реконструкции столицы, осенью 1932 г. приступило к его реализации, не дожидаясь официального утверждения. И вломилось в кварталы Охотного ряда, где первый удар пришелся по палатам В.В.Голицына. Мало помогло и принятое ВЦИК и СНК РСФСР в 1933 г. постановление «Об охране исторических памятников».  Зато Центральные реставрационные мастерские в 1934 г. оказались распущенными. В архитектурном совете Москвы уже безраздельно господствовали архитекторы-формалисты. На месте исторических ансамблей стали возводиться конструктивистские «шедевры». Появился дом-гигант, образовавший улицу Серафимовича. Это здание из серо-зеленого бетона не только подавило своей массой такие замечательные архитектурные образцы, как палаты Аверкия Кириллова — редкий памятник гражданской архитектуры XVII в., и церковь Николы в Берсеневке XVII в., но и выглядело чужеродным в близком соседстве с Кремлем, Софийской набережной, типично замоскворецкими по стилю улицами — Большой Якиманкой и Большой Полянкой. А П.Д.Барановский 4 октября 1933 г. был арестован. Думаю, об этой странице его биографии лучше расскажет он сам: в бумагах Петра Дмитриевича, связанных с процессом его реабилитации, я обнаружил черновик письма в Комитет государственной безопасности, датированный 28 марта 1964 года и доселе не публиковавшийся. Привожу его с незначительными сокращениями.  от Барановского Петра Дмитриевича Причиной настоящего письма является предъявленное мне предложение представителя Комитета госбезопасности тов. В.Я.Васильева изложить истинные обстоятельства дела по аресту и репрессированию на 3 года, которому я подвергался по решению особого совещания при коллегии ОГПУ 2 апреля 1934 г. по ст.58-10-11... Сперва приведу характеристику той обстановки, в которой мы работали. 1933 г., роковой для меня, был очень тяжелым для дела охраны памятников культуры нашей Родины... В Москве деятельно работал специальный трест по разборке зданий — памятников старины. Такое отношение к памятникам культуры имело не меньшее отражение и на периферии страны, и древние города и местности быстро утрачивали свой характерный исторический и художественный облик. Небольшая группа специалистов, преданных делу охраны и реставрации памятников, истощала свои усилия в попытках доказать их ценность для народа и то, что такое отношение есть результат варварства и беспамятства. Но эти попытки большею частью были бесплодны. Для характеристики напряженной борьбы на этом поприще приведу только один факт, случившийся за несколько дней до моего ареста. В сентябре 1933 г. я и архитектор Б.Н.Засыпкин были направлены от Комитета по охране памятников при ВЦИК для переговоров в отношении охраны памятников г. Москвы по вызову к заместителю председателя Моссовета Усову. В длительной беседе с ним выяснились две противоположных и непримиримых позиции. Наши аргументы за защиту памятников на основе установок, данных В.И.Лениным, полностью отвергались, и нам с полной категоричностью было заявлено, что Московским Советом принята общая установка очистить город полностью от старого хлама, который мы именуем памятниками и который тормозит социалистическое строительство. По-видимому, для большего убеждения в непререкаемости своей точки зрения и своей мощи, а также в бесполезности какого-либо сопротивления с нашей стороны, при нас были вызваны начальник отдела благоустройства тов. Хорошилкин и начальник Мосразбортреста тов. Иванюк и им дано распоряжение немедленно снабдить нас лестницами, веревками и т.п. для того, чтобы произвести обмер и прочую фиксацию храма Василия Блаженного на Красной площади, так как в течение ближайших дней он подлежит сносу... Я должен был остановиться подробно на этом примере потому, что в подобных этому фактах коренится и все существо происшедшей дальше личной катастрофы. Большие исторические и художественные ценности, изъятые революцией из рук церкви и частных владельцев, были переданы в наши руки для их сохранения. Каждый из участников этого дела должен был чувствовать себя весьма ответственным за него перед государством и народом и, по мере темперамента, вкладывать в него все свое время и силы. При таком положении, когда мы буквально задыхались от усилий противодействовать непониманию и ликвидаторским тенденциям по всей стране, нам (я говорю о себе и о всех лицах, входящих в настоящее дело), конечно, не было никакой возможности думать о чем-либо ином, о политике, о какой-либо «организации». Так быстро назревал серьезный конфликт, который мы предчувствовали, но ничего сделать не могли, так как уйти от дела значило изменить долгу честного специалиста и совести и тем оставить беззащитными народные ценности. Вскоре, через несколько дней после встречи с Усовым, я, а затем (как я узнал значительно позже) и Засыпкин Б.Н. были арестованы. Несмотря на большое моральное потрясение и чувство глубокой обиды, так как я с первого дня советской власти с полным самозабвением честно отдавал все силы служению любимому делу (см. автобиографию), я все же был твердо уверен, что здесь произошла какая-то роковая ошибка, что здесь разберутся и правда восторжествует. Однако уже с первых допросов я был потрясен каким-то полным расхождением в понимании своем и следователя Альтмана. Сперва с его стороны были настойчивые, со страшными угрозами смертью обвинения в каких-то вымышленных покушениях на жизнь тов. Сталина. Затем последовали обвинения в активном участии в каких-то фантастических для меня политических организациях по свержению советской власти, с упоминанием фамилий каких-то совсем неведомых для меня лиц, чтобы занять самим правительственные места и т.п. Хотя эти настойчивые убеждения в том, что я, помимо своей воли, вошел в круг этой «организации», казались каким-то чудовищным бредом, однако неизменное повторение по ночам в течение длительного времени повергло в такую бездну отчаяния и до такой степени расстроило нормальное восприятие и психику, что единственным выходом казалось самоубийство, если бы к этому была какая-либо возможность. Наконец, когда нервы дошли уже от допросов и моральных пыток до крайнего расстройства, методы обращения и допросов стали более тонкими и совершенными. Прежде всего последовали вопросы, с кем из окружающих лиц у меня были служебные, деловые, а также близкие товарищеские или дружеские отношения как в Москве, так и в других местах. Понятно, что я откровенно и чистосердечно перечислил большое количество сослуживцев и знакомых и близких людей, с которыми имел общение и разговоры на заседаниях, на службе и при встречах и с которыми по необходимости приходилось зачастую обсуждать и осуждать вопросы неправильного отношения некоторых представителей власти к вопросам ленинской системы охраны памятников (вроде вышеописанной точки зрения Усова). Предложено было дать краткую характеристику некоторых из лиц, перечисленных мною, по выбору Альтмана, и характеристику общения с ними по указанным вопросам, в чем я не усматривал чего-либо угрожающего, хотя сделать это было трудно и это носило серьезный характер. На следующем этапе ночных допросов этой характеристике общения и критических высказываний в беседах с товарищами по работе было дано такое истолкование, что, с точки зрения советской политики сегодняшнего дня, эти единые мысли группы специалистов, объединенных одинаковыми идеями, и есть та самая политическая группировка, уловлением которой занимаются органы НКВД. Иное понимание есть только следствие политической незрелости; признание такой теории есть признак сознания и раскаяния, за которым последует прощение, так как в задачи советской власти входит больше исправление, а не наказание, в противном случае должна последовать только жестокая кара до лишения жизни включительно. В доказательство неопровержимости этого построения приводились (из того, что я могу вспомнить), между прочим, такие аргументы, что для членов контрреволюционной организации совсем нет никакой необходимости быть где-то зарегистрированным, знать ее конкретное оформление, то есть, ее задачи, руководство, состав членов и т.п. Достаточно иметь только близость, сочувствие и понимание родственных идей и интересов хотя бы только в специальной области, на базе которых может вырасти и протест политический, связывающий единомышленников в одну цепь, по которой могут передаваться мысли и действия, как электрическая искра по хорошему проводнику. Поэтому в задачи НКВД входит розыск и уничтожение таких групп. Непрерывное мучительное раздумье над этим вопросом, запугивание смертью тех, кто не осознает правильности такого формирования контрреволюционной организации, доказательства с воздействием на психику вроде того, что «а мы вашего Василия Блаженного уже ломаем» (что потом оказалось обманом), угрозы в отношении семьи, гибель идей охраны и реставрации памятников, которым отдана была предыдущая жизнь, — все это создавало тяжелую моральную пытку и непрерывно настойчиво разрушало нервы и разум. Наконец, наиболее решительным моментом было продемонстрированное мне показание тоже арестованного ленинградского профессора Н.П.Сычева, написавшего, что он якобы является главою контрреволюционной организации. Этим нормальное восприятие, воля и психика были сломлены окончательно, и уже самому под воздействием запугивания, а потом обмана и внушения, ложное бредовое построение стало казаться похожим на истину. Используя такое ненормальное психическое состояние, Альтман немедленно предложил переписать или перевести написанное мною, как он говорил, в обывательской форме, на форму политического языка, под его диктовку. Вспомнить и уточнить детально, как это происходило, я не могу, так как находился в невменяемом состоянии. Смутно представляется только, что происходил этот «перевод из одной формы в другую» мучительно долго, как будто строка за строкой, как пытка, с болезненными безутешным сопротивлением остатков ослабленной, искалеченной воли нервов и разума. Об этом страшно вспоминать. Во всем этом уже нельзя искать даже следов здравого смысла, это было только последствие длительной многомесячной моральной пытки и искусного обмана, состояние вымученного безумия. Но этим мои мучения еще не закончились. Подобное тому, как при широко известном явлении времен средневековья, когда после пытки люди давали показания, а потом, приходя в сознание, весьма часто отказывались от них, повторялось и в данном случае. Когда нервы и психика пришли в несколько более нормальное состояние и ослабело, рассеялось воздействие устрашающих мер гипноза, я стал настойчиво требовать вызова к Альтману или его начальнику Когану, чтобы взять обратно написанное в приступе безумия, какие бы за этим ни были последствия, не исключая и прежних угроз Альтмана смертью. Однако этого я уже не добился и вызван не был. Тогда я принял твердое решение заявить о своем отказе от вынужденных показаний в тот момент, когда состоится суд или будет объявляться приговор, и жил надеждой на это, и такого суда или объявления не состоялось. Меня внезапно перевезли в Бутырки в одиночную камеру, затем в конце тюремного заключения через некоторое время зачем-то заключили, как смутно вспоминается, на не очень длительное время в какой-то тесный ящик без окон, облицованный керамической или стеклянной плиткой, где со мной опять был припадок (потеря сознания), так как я остро почувствовал, что мне намеренно не дают возможности обнаружить искусно построенный обман, исправить и изменить вымученные показания и что все уже оформлено окончательно. Потом мне дали свидание с женой и вывезли в Мариинский Западно-Сибирский лагерь заключенных...» «Все последующее, — продолжал Петр Дмитриевич в этом письме, — то есть 3 года лагерей, меркнет, несмотря на все трудности, перед кошмарной трагедией допросов, искусного обмана, больного сознания и моральных пыток, испытанных во внутренней тюрьме. В сибирском лагере уже были жизнь и труд, в напряжении которого можно было хотя бы отчасти забыть о случившемся и даже надеяться на какое-то продолжение нормальной жизни и плодотворного труда в будущем, на свободе. В лагере я был отличником на работе (в архиве Барановского хранится удостоверение «Ударника сибирских лагерей», на пожелтевшей картонке оттиснуто: «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства» (автор афоризма известен. — Ю.Б.), построил по своему проекту сельскохозяйственный музей, потом электростанцию, награждался и был освобожден досрочно. Потом я узнал, что примерно половина тех из моих товарищей по работе, которые были одновременно со мной арестованы, а затем отобраны Альтманом и фигурировали в моем вынужденном, под психической травмой, показанием, были тоже частично репрессированы. То есть, или только высланы из Москвы, или определены в лагерь, а другая половина почему-то совсем не была затронута».  В самый первый день, когда с котомкой за плечами он прибыл на Казанский вокзал, Барановский не поспешил к кассе, чтобы купить билет до Александрова, а отправился к Кремлю. Ведь Альтман на всех допросах твердил ему, что собор Василия Блаженного «уже ломают». И первое, что с волнением увидел Петр Дмитриевич, выйдя к Историческому проезду, — силуэт храма. Но вот другого, столь же близкого сердцу силуэта, он не обнаружил: Казанский собор был уже наполовину разобран.  В 1980 г. Петр Дмитриевич передал обмерные чертежи и всю документацию по Казанскому собору своему последнему ученику — Олегу Журину. И в 1990-м, когда было принято решение Моссовета о восстановлении храма-памятника, Журин по заказу столичной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры создал проект восстановления собора. В Александрове ссыльный поселенец Петр Барановский поступил на работу в должности архитектора-реставратора в созданный в свое время по его же инициативе музей «Александровская слобода», где и принялся за прерванные работы по научному исследованию и реставрации комплекса памятников XVI—XVII столетий. | |

|

| |

| Просмотров: 3650 | |