Каталог статей

Ниже ко дню памяти (3/16 декабря) талантливейшей и самобытнейшей русской писательницы, фольклористки, литературного критика Надежды Степановны Соханской (Кохановской) (1823-1884) (см. о ней) мы переиздаем фрагменты из её автобиографии, написанной по просьбе редактора «Современника», друга А.С. Пушкина - П. А. Плетнева, и оконченной, когда ей было всего лишь 25 лет.

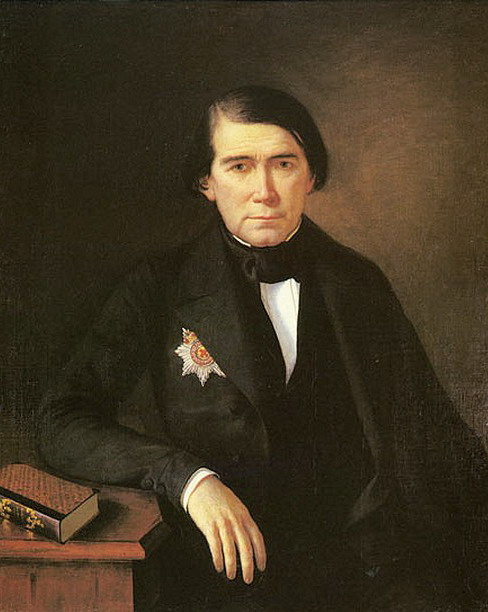

П.А. Плетнев В письме к В.А. Жуковскому от 4 марта 1850 года, П.А. Плетнев так отзывался об автобиографии Н.С. Соханской: «Она прислала мне последовательно одну тетрадь за другою, одну другой интереснее, так что теперь эта автобиография, по моему признанию, есть лучшее, что только явилось у нас оригинального в последние пять лет. Тут исчерпаны все роды красоты и все оттенки русской жизни. А она сама является таким неподражаемо-милым существом, что не расстаться бы с нею. Одну из этих тетрадей (описание жизни в институте) я препровождал для прочтения к Государыне Императрице и Ея Величество разделяет мое мнение».

В.А. Жуковский Публикацию (в сокращении, приближенную к современной орфографии по первому отдельному изданию: Автобиография Н.С. Соханской (Кохановской). - М.: Универ. тип., 1896.- 193 с. (отд. отт. из «Русского обозрения»)) специально для Русской Народной Линии подготовил профессор А. Д. Каплин. Название (фрагмент из предсмертного письма Н.С. Соханской к А.Ф. Аксаковой от 22 октября 1884 г.) дано составителем. + + +

Автобиография H. С. Соханской (Кохановской) (Род. 1823 г. февраля 17; сконч. 1884 г. дек. 3.) «Вам опасаться меня нечего, потому что для меня святее всего каждое истинное движение сердца человеческого». Плетнев. (Из письма его к H. С. Соханской от 8 февраля 1847 г.).

Мне надобно иметь эти слова перед глазами, чтобы до конца высказать вам, если это вам угодно, мою простую безузорную сказку. Чем она может занять вас? Единственно только разве тем, что это сказка о человеке, и она истинна. He зная, благодарить вас, я хотела выразить вам мою преданность и обещала полное развитие моей жизни, - извольте его. <...> Первое, когда я начинаю себя помнить, это вечер: маменька и тетенька сидят вокруг стола и работают, а мы все трое на столе (меньшой мой брат умер), мы чуть дышим и слушаем, как тетенька рассказывает нам сказку про Яблоновские Острова. Я до сих пор помню эту сказку. И что странно: меня поразили не похождения Ивана-Царевича с его Вечеркой и Полуночником, как они ни чудны, но место подвигов, пустынная великолепность сказочной природы. Иван-Царевич выбрал дорогу, о которой было записано на столбу, что нет ей ни конца ни края, и вот он едет-едет - и остановился. Кругом поле, смотришь-смотришь - и все поле, ничто не шелохнется, а огненная река кипит, и пламя вскидывается косяками. Я и сию минуту вижу, как река перестает гореть и по ней только чуть-чуть переваливается низенькое сизоватенькое пламя, а по ту сторону - Яблоновские Острова,- так и стелется трава, густая-густая, зеленая... Коты заморские, птицы райские поют песни царские... <...> II. Моя институтская жизнь резко делится на две половины. Гоcподу угодно было с девяти лет начать учить меня терпению, слезам, безмолвной борьбе и высокой надежде на Heгo одного, на одну Его милость и заступление. <...> Итак, после шестилетней разлуки, вот я опять дома, я в своей семье! Маменька загорела и постарела много, тётеньки пополнели и еще, кажется, подобрели. Брат Петенька говорит, что он служит по министерству юстиции, т. е. в уездном Харьковском суде; одного нашего Паши недостает, a то бы полный праздник, и главное лицо на нем - я. Даже папенька будто присматривался к нам, сжимая рукой свою треугольную шляпу с желтоперым султаном. Я поглядывала на все стороны. Стулья те же и столы те же; на креслах и ситец тот: желтый и по нем белые с сероватым женщины - грации несут в коробке, над головами, толстенького человечка с крыльями; деревья кругом, собаки длинные такие; незнакомого одна картина: переход графа Дибича за Балканские горы. <...> Домик наш с кухней и прихожими состоял из четырех комнаток. Сени, плетенные из соломы, глиняная кухня; входишь в комнатку, что служила нам чайной и столовой, направо и налево двери, вот и все тут. Налево была наша парадная комната - гостиная. Ее занимали маменька и покойница тётенька. Почему-то печка никакою стороной не прикасалась к стене; величалась тут же посередине, оставляя со входа маленький проулочек, a позади образуя мирное убежище, в котором стояла тётенькина кровать. Круглый стол перед печкою, два зеркала; под ними еще два ломберных стола; в обоих углах, к востоку, образа: тихое, улыбающееся сияние вызолоченных и серебряных риз. В добавок, эту комнатку к моему приезду намостили; в других оставался тот же глиняный пол, усыпанный песочком. <...> Осталось нас трое. Нам было очень грустно. Все казалось, что мы более могли бы любить свою покойнницу и не любили. - О, как я постарела за этот год! Я поумнела: и ни одной книги y меня в руках не было. Господь бросил все книги и начал учить меня по Своему. Дал мне книгу - самое себя и книгу страданий ближняго - большие книги! Последняя, своими раздирающими душу картинами, своею скорбью, слезами, так охватила мое робкое внимание, что я не видела ничего более, пока не дочиталась до последней страницы - смерти. Я перевернула эту тяжелую страницу - и мне предстала жизнь. Кто не знает, как много сливается в этом слове? Прочь ребяческое, детское! - Пора! Жизнь зовет; я, слава Богу, не ребенок. Белка моя ушла; кошки только царапали мне руки - пора, пора! И смысл, и чувство сказали: «пора!» Пусть же дает жизнь, когда зовет она - пусть дает свое! Она даст; она должна дать... Я открыла большие глаза на нее... но, Боже мой! как они хотели закрыться, чтобы не видеть, и слуху не слышать, и в груди чтобы не шевелилося! <...> Меня одолела сила читать. Ни до института, ни в институте, она не обхватывала так всех желаний, всего порыванья души. Когда я думала о книгах, воображала себе комнату в сад и на столе книги - книги, я чувствовала озноб и жар, настоящую лихорадку. Я бы отдала платъе, шарф, последние башмаки, я готова была не есть, не спать целые дни, только дайте мне книгу! Во всем околотке было книг: Оракул, да Георг, Милорд Английский. Я брала свои книги, начинала читать - и не могла прочесть ни двух страниц: я бросала книгу под стол, забрасывала ее под кровать. Но кто передаст всю силу унижения, когда я опять лезла за нею, доставала эту гадостную книгу, опять читала ее? я хохотала, a слезы y меня готовы были брызнуть. Наконец я не выдержала: топилась печь - я стала бросать в нее весь этот хлам; с жестокою радостью подгребала огня; я любовалась, как листы корчились, буквы сначала пламенели, потом страница трепетала, свивалась и улетала в трубу. - «Туда и дорога!» - говорила я, подкапывая еще огня. Наверное можно сказать, что мало бы чего осталось, но мне не дали; но это было все равно. С этой поры для меня остальные книги как не были: я не могла уже воротиться на то, что отвергнула с таким ожесточением. Я захлопнула сундук и выслала его к мышам, к паукам - в кладовую! И я осталась безо всего, одна, как видите, безо всего: нечего было желать, нечего надеяться, когда ничего не исполнялось, ничем не живилась бьющаяся надежда сердца. Господь благоволил меня воспитать на совершенном отсеченьи y меня собственной воли: чтобы я знала нет и нет своим желаниям, пока они смиренно не припадут к Его вышнему да, и я не научусь находить сладость в самой желчи отказа. О, какой узкий путь! как тяжело начинать ступать по нем! Вы думаете, отказа только в том, что вы видели: в самых глубоких, в самых сильных позываньях души? Нет: божественная заботливость моего высокого Воспитателя шла далее. Она вникала в малейшую мелочь, в самую последнюю вещь; рубила не дерево только - подкапывала корни; не давала ни отпрыска, ни одного побега! В это время я потому жила, что мне было все равно: жить, или не жить. Если бы я захотела жить, я бы умерла. He находя, чтό делать, на чем бы я могла остановиться, я невольно оборотила самое ревнивое, изощренное скорбью и горечью внимание на самую себя - на все малейшее, чтό соприкасалось мне. И судите, чтό я должна была чувствовать, когда видела: что, мало того, что мне отказано во всем большем, - меня преследуют, ловят меня на каждом шагу! Что какая-то враждебная рука словно протянулась надо мною и хватает мое малейшее желание, чтобы разбить его, сейчас же поставить все наперекор ему! Что мне, как говорит наше простонародие, назритъся не дают! Я убита, пришиблена, едва только задумаю приподнять голову... И если бы еще я не видела этого так! Но зоркий, настороженный взгляд останавливался на всем - при самом малейшем, со всею мелочною осмотрительностию, раздражительностию несчастья! Мне надобно было только сказать, чего я хочу, чтобы его никогда не было. Все это такая грустная мелочь, что я не знаю: говорить-ли о ней? Вы скажете: «как может Господь, рука Господня входить в такую мелочность?» Господь так велик, что для Heгo ничего нет малого: все мало или бесконечно велико по Его изволению. Перед Ним день один, как тысяча лет, и тысяча лет, как день один.<...> Наконец, это неисполнение всего, ни малейшего позыва желанья, - убило, притупило и самую силу желаний. Co мной произошло что-то ужасное, непередаваемое. Я даже не знаю: как назвать его? Разве смерть и погребение в живом теле. Я перестала желать чего бы-то ни было; ничего не надеялась, ничего не ждала; я никого не любила, ни ненавидела. Это было какое-то нечеловеческое равнодушие ко всему, к самой себе еще более. Находили такие минуты полного онемения, что делайте со мною, что хотите - мне все равно: снимите с меня последнее платье, насыпьте передо мной кучи золота; кажется, кольните меня в бок ножем, я и того не почувствую! Если бы самые сильные и могучие земли меня спросили: «чего ты хочешь? Мы все тебе сделаем». Я бы сказала: «ничего, оставьте меня». Вы думаете, что в этом равнодушии, в этом неестественном безощущении было тяжелое спокойствие, как бы насильственный отдых? В нем была такая мука, такое тяжелое страдание, неумиряющаяся тоска, что дайте мне разгар какой хотите муки, и теперь я возьму его за один день подобного спокойствия! Это язва, которой гнушается и самый ад: это - полное ничтожество! Чувствовать его... «О Господи мой!» - лепетала я, рыдая, не выговаривая и половины слов - «просила-ли я y Тебя счастья когда, или богатства, или чего-нибудь - не одна-ли молитва моя была: будь со мной, Господи! И неужели же Твое Божественное присутствие может обозначаться такою мукой, такими непосильными томлениями?» Я рвала себе платье на груди. «За что Ты оставил меня? Что я сделала такого страшного? Мне больно, Господи! У меня душа болит»... И никакого ответа, никакого отзыва! В сердце темно и безмолвно, как в безмолвной могиле... Хоть бы я заболела! - говорила я. Может, болезнь освежила бы душу; но я была здорова, страшно здорова. Верите ли? что я даже желала, чтобы y меня был какой-нибудь тяжкий грех на душе: по крайней мере, y меня было бы что-нибудь - хоть мука раскаянья! Самое страшное что-нибудь, все лучше, чем ничего. Великий Данте не прав. Если из одного вечного движения он сделал вечное наказание, зачем же было к вечной неподвижности прибавлять еще эти гнусные, страшные болезни? Разве он полагал, что одной ее мало? Лечь живому в гроб, живой дух заключить в мертвенную кору недвижности; чувствовать жизнь - пусть она бьется всеми жилами; силиться проявить ее, - и безконечные веки не иметь силы, - ежеминутно умирать, замирать в самом ощущеньи жизни, это - мука прямо адская! Она глубже вечного стремления; это уже доказывается тем, что и на земле человек скорей согласится проходить семь часов, нежели простоять пять, не шевелясь, не трогаясь, на месте. A теперь же дух, освобожденный от своей тяготы земляного тела - эфирный, вечно движущийся уже по существу своему? Но я должна свести вас на последнюю ступень, где я остановилась, потому что далее идти уже было некуда. Решиться смертельно болеть, потерять сознание, что ты болен - это верх болезни. Страшно осиливала меня эта бездна пустоты; никакого исхода; я перестала молиться; я не роптала потому, что для ропота надо много живости и силу ощущений: y меня их не было. Но грудь полна невыносимых слез, рыдания, и поплакать мне негде! Ночью припаду к подушке, думаю плакать тихо, - рыдания прорвутся и разбудят тётеньку. - «Что с тобой, Надя? ты плачешь? О чем ты плачешь? Я не отвечаю ни слова, закутываюсь одеялом, подушкой, глотаю рыдания; я думала один раз, что я задохнусь. Все мои чувства были так болезненно напряжены, измождены, что малейшее чуть-чуть неловкое прикосновение вырывало смех и слезы, ногой становилось на грудь. Можно ли, чтобы такое состояние души не выходило наружу чем-нибудь подобным? Я сделалась раздражительна, вспыльчива - я? Когда я выходила из института с полною уверенностию, с обетом, что никто никогда не увидит, как я сержусь; я сердилась десять раз на день. Оставаться в таком неопределенном, можно сказать, висячем положении, над бездной - невозможно. Надобно на что-нибудь решиться. Я решилась. - «Чтό, в самом деле? - думала я. - Чтό я за выскочка такая? Верно, лучше кого, что ли? Пора выбить из головы институтские бредни. И побогаче и поблагородней меня, ведь живут же так: ну, и я буду жить. Выйду замуж; что тут разбирать? Дурак будет - еще лучше, умен - одурить его! Ума станет. Ведь другие ж дурят. И дура была пошлая, что до этих пор не взялась за ум - буду жить!» Я зажила. Дела y меня решительно никакого не было. Чулка я видеть не могла, не то, чтобы взять его в руки; платьев мне шилось два-три в год; белье пошито; о канве и шерстях говорить нечего; это живые деньги. Я встану поутру, послоняюсь из угла в угол; спрошу: что обедать? Скоро ли обедать? Когда очень наскучит дожидаться, сяду за машинку - смотаю тальку. Чтό, как будто, я любила делать, это разматывать нитки. Чем запутаннее моток, я рада. Позадуматься, поискать конца - выпутать, угадать его из сотни переметов, лавировать между петлями... Ах, гони природу в дверь, она влетит в окно. Это была та же древняя жажда труда, тот самый жар дела не дрянных рук одних, a позадуматься, поискать... После обеда я принимаюсь за карты; раскладываю пасьянсы. Что ни трудней пасьянс, то мой. Я раскладываю до тех пор, пока карты не выходят; стали легко выходить - ясно уже, что пасьянс непременно выйдет. - Тут только - маменька говорила - и самое удовольствие, a я бросаю карты, мешаю их и иду спать, - Проснувшись же, надобно что-нибудь делать? Навяжу на котенка бумажку и пущу. Бумажка шуршит - котенок прыгает, хочет схватить себя за хвоста; я любуюсь. Встану, похожу опять пo всем углам; подержу маменьке веретено с нитками, пока мальчик бегает где-нибудь на посылках; войду в девичью - какой-нибудь Сиклитинии, Епистимии нету; я сяду на её место за гребень, отведу ниток пять-шесть... To мое и горе, что я ничему не могла учиться! Я все делала не учившись: шила и строчила, и пряла и даже тесемки ткала. Одно, чему я не сумела научиться: это ворчать и перебраниваться с девками. Я по прежнему, оставалась доброю барышней. Иногда вечер заставал меня в самом философском положении и времяпровождении. Я лежала, откинувши голову, на своем диване и смотрела в потолок. На потолке виделась трещина, бродила какая-нибудь отсталая муха; a в другой комнате звенели чашки. - Что, если бы я была муха? - думала я, медленно подымаясь к чаю. - И я, ведь, ходила бы вверх ногами... Ну насилу-то дню конец! Когда бы еще завтрашний поскорей прошел. - Я никогда не хотела есть и ела безпрестанно; спала более двенадцати часов в сутки и, таково потайное томление души! при этакой жизни, я не только не распространилась в ширину, не могла даже пополнеть; я была так слаба, без всякой болезни, что возьму чашку чая, и не могу удержать в руке: она y меня дрожит и чай расплескивается. Странное действие стали производит на меня стихи. У меня их было немного из института. По настоящему, их должно бы быть куча. - Да на что мне? говорила я. Чтобы y меня не было всего Пушкина и Жуковского, да я и жить не хочу! Это были еще остатки той первобытности, когда хотеть и иметь значило одно и то же. От нечего делать, я как-то стала рыться в своем шкафе и напала на связки институтских тетрадей. Тупо я стала пересматривать их: меня даже не живили воспоминания. Вдруг попадаются стихи. Глаза лениво оборотились... но это на минуту, на одну только минуту! Я затряслась вся; в груди y меня, точно, будто что оторвалось и трепетало там. Я уже не помню, когда плакала; теперь слезы меня пронимали. Это был Полководец Пушкина: У Русского Царя. Кажется, о чем тут плакать? Но когда я дочитала до строки: О люди, жалкий род, и далее, слезы y меня ринулись; я плакала, долго плакала, и мне было так легко плакать. И это не один раз. Уже, кажется, я со всем зажилась и не вспоминаю, что были когда-то другие дни, другиe сны - и вдруг одна нечаянность: два-три стиха - и я не та! Я опять та-же институтка; та-же пламенная, страдающая; я выпрямляюсь; руки y меня горят - не берите их! Мне и грустно и радостно; слез хочется; точно какой-то голос зовет - зовет меня... Даже эти песни, простые песни.<...> Наступил Великий пост. И мою душу смутила его святая деятельность, - я начала чулок. Я начала читать Библию; не для того, чтобы читать ее - нет! A я не могла заснуть после обеда, так чтобы задремать. Как-то пришлось мне развернуть на Книге Судей Израилъских. Меня поразила неизреченная благость Божия. Израильтяне забудут Бога, поклоняются кумирам; их Живой Бог умер в сердцах их; - но соседи пришли, напали иноплеменники, туга облежит Израиля - и он вспоминает своего древнего Иеговy; - к Нему, - и Тот даже не дает дважды молить Себя! По первому призыву, Он здесь! Он - вот Он! в руке уже спасение и льется милость. Прошла беда, Израиль расцвел, как сад на пригорьи Ливанском - и в дубравах жертвы идолам; дочери людей Божиих жрутся на алтарях мерзостного язычества! И опять беда, и опять тот же безстыдный клич к Богу - и та же милость, та же благость... И это не два, и не четыре раза; а, может быть, двадцать раз на пяти страницах! Я стала читать Библию, чтобы не спать. Пришел вечер Великой субботы. Маменька кое-как отправилась на тележке к церкви. В экипаже было ехать невозможно: надо было проезжать лог; шла вода; наступила самая распутица. Тетенька, не помню, где была, только в домишке ни шелеста! как будто ни души нет, я одна. Я сидела в своей парадной комнате. Святая ночь смотрела в окно, тихо сияя звездами; у одних образов горела лампада, у других - свеча. Легонький свет косыми полосами падал на яркий атлас одеяла, переливался по кисейным оборкам подушек и затихал за ними так мирно, будто успокаивался; занавески белелись заново; бахрома их выросла на тени: - так пахнет праздником! так веет что-то благодатное на душу! Мне вспомнилась эта ночь - былая... Как хочешь, бывало, чтобы заутреня протянулась подолее, чтобы встретить Праздник, как в городских церквах - в полночь, и сговариваются петь не так скоро; а заутреня все-таки окончится к одиннадцати часам. Велят спать - как боишься уснуть! Уйдет дама - опрометью вскочишь, побежишь в класс, усядешься на окне, припадешь лицом к стеклу - и смотришь, ждешь; когда между деревьями заблестят огни в Дмитриевской церкви, - кажется, никогда не дождешься! Но вот они блестят, горят, загудели колокола... И крестишься, и прыгаешь; выскочила бы в окошко; обнимаешься... «Ах, mesdames! какая я дурочка! Спросите: чего я плачу?» Я заплакала. Еще с института я не читала Евангелия; я думала: зачем я его буду читать? Я его все знаю почти на память; читала и перечитала. Разве оно теперь другое? Ах! когда ни читай его, оно все то же; но разно действует на душу. Я облокотилась обеими руками на стол и стала читать по порядку, начиная с первого листа. Я не могу передать вам той удивительной новости, свежести, которые встретили меня. Все - старое, все - давно знакомое, а все так неслыханно шевелит сердце. Я не долго читала. Скоро я стала на колена,- слезы, как зерна, падали, сыпались - я не оттирала их; я не произносила ни слова, не крестилась,- я только стояла на коленах, и свет от лика Спасителя лился - лился на мое, поднятое к Нему лицо... Вы догадываетесь, что этот праздник Воскресения был и моим воскресением. Один только Бог может выводить из такой тьмы на свет Свой и так внезапно! Если можно вообразить, что у души есть крылья, то у моей теперь были лебединые. Она радостно била ими и купалась на такой тихой, чистой воде веселья, что светлые брызги летели к небесам и падали на землю сладостными слезами. Куда девалась эта тоска, тяжесть, недоумение? Во мне осталась только кроткая, какая-то радостная грусть, по которой я вовсе не хотела смеяться, а сладко, весело плакала. Вокруг меня существенно ничего не изменилось; но я была не та - и все не то. Помирившись сама с собой, я примирилась со всем, - со своею жизнию, с своею долей; я полюбила свои степи. Мне стал так мил и светел наш маленький домик: В нем тишина и мир святые Возсели на простой порог; Любви источники живые Сюда привел Спаситель - Бог.

Когда я не была в нем день, я входила в него, как в церковь - с благоговением. Отовсюду слышались какие-то голоса, и мне хотелось сказать каждой отживающей травке: пусть живет-живет она и хвалит Господа! Я полюбила всех, всех. Как удивительно близка мне стала чужая радость и чутко чужое горе! Малейший звук веселья, он так умилительно меня растрогивал (душа знала цену ему), и сколько раз бывало, когда я хожу вечером по цветнику и ко мне донесется топот пляски и раздадутся песни с деревни - я остановлюсь. Мне весело за них; я боюсь, чтобы они скоро не перестали,- и когда там поют и звонко пляшут, мне так хорошо молиться, чтобы Господь придал им еще радости,- еще ее: пусть перед Ним веселится Его мир и Его звезды благодатно смотрят на землю! Думала ли я, что в то время, когда я так мятежно билась в своей неподвижности и порывалась к делу, величайшее дело совершалось во мне? Таинственно, как все то, чтό относится к духу, неведомо мне самой, во мне разрабатывались все вопросы жизни - все, что говорит человеку: «ты - человек, ты - царь земли; иди и царствуй над собой!» Теперь эти вопросы, они благословенно вызрели и так глубоко - широко развернулись передо мной! Где бы ни стоял человек, он всегда велик. Душа его шире всех охватов широкого мира. Мужчина - глава, высокий преемник Создателя: ему - сила, ему - величие, ему - вся власть; пусть женщина перед ним наклонит свою прелестную головку - ей кроткая возвышенность; ее доля тише: на руках у нее счастье земного царя, и любовь, любовь ее, как голубка Ноя, пусть облетает весь мир и идет покоиться на ковчеге своего завета с масличною ветвью в устах! Кажется, я бы была совершенно счастлива, если бы у меня было дело - какое-то мое, определенное мне дело. Я чувствовала, что оно как бы носится надо мной; только я не умею протянуть руки и схватить его. Тетенька имела теперь во мне свою ревностную помощницу. <...> В письме к В.А. Жуковскому от 4 марта 1850 года, П.А. Плетнев так отзывался об автобиографии Н.С. Соханской: «Она прислала мне последовательно одну тетрадь за другою, одну другой интереснее, так что теперь эта автобиография, по моему признанию, есть лучшее, что только явилось у нас оригинального в последние пять лет. Тут исчерпаны все роды красоты и все оттенки русской жизни. А она сама является таким неподражаемо-милым существом, что не расстаться бы с нею. Одну из этих тетрадей (описание жизни в институте) я препровождал для прочтения к Государыне Императрице и Ея Величество разделяет мое мнение». Публикацию (в сокращении, приближенную к современной орфографии по первому отдельному изданию: Автобиография Н.С. Соханской (Кохановской). - М.: Универ. тип., 1896.- 193 с. (отд. отт. из «Русского обозрения»)) специально для Русской Народной Линии подготовил профессор А. Д. Каплин. Название дано составителем. + + +

Автобиография H. С. Соханской (Кохановской). (Род. 1823 г. февраля 17; сконч. 1884 г. дек. 3.) «Вам опасаться меня нечего, потому что для меня святее всего каждое истинное движение сердца человеческого». Плетнев. (Из письма его к H. С. Соханской от 8 февраля 1847 г.).

<...> Маменька приехала очень поздно; сидим мы да сидим в своей столовой перед столом; прислуга наша давно вся позаснула; мы никак не наговоримся. Это обыкновенное дело: мы как день не побудем все вместе, так это нам год, и рассказов после наберется тьма. И теперь время идет, а мы все не спим... С нами было решительно то, что говорят у нас: «повалите меня», т. е. что спать ужасно хочется, а встать да пойти лечь - лень; что если бы нашелся такой добрый человек, чтобы хотя толкнул да повалил на подушку! Я очень разумею, что подобного вида лень понятна только в Малороссии, и потому-то вам, великороссу, я так изъясняю выраженье ее. Да, мы все жмуримся, зеваем безо всякого зазрения, маменька безпрестанно твердит: «А вот же, господа, пора спать». - «Да я ж говорю, что пора», - отвечает тетенька. «Пора, maman», - бормочу я, и, вместо того, чтобы только переставить ногу через порог и попасть на постель, я свертываю кольцом руки, кладу их на стол, на них кладу голову и дремлю так, толкая носом в доску. Не ложимся мы и эдак бдим уже заполночь; разговариваем понемногу... Вдруг наверху зашумели голуби, как бы их сильно всполохнул кто, и они бьются, и гул пошел по всему дому. - Видишь, - сказала мне maman. - Полюбуйся, что делают наши кошечки. А вот же я говорю, что велю их тебе перевешать - велю. И Брамбеуса повешу; да его бы уж и давно пора. Маменька шутила и более метила в волка, а не в волчью шкуру. - Но с этим вместе шум наверху повторился еще сильнее, что-то ужасным образом загудело; голуби как бы вырывались все из-под крыши, и за этим вслед мы явственно расслышали, как по углу в нашей комнате кто-то тяжело вспрыгнул на завалинку и, даже видно, полушубок на нем был корявый - он зашуршал по стене. - Э, нет! - сказала maman, - так это уж не серые коты, а, видно, рукатые! Поди-ка, - велела она мне, - разбуди Катерину. Кто это изволил к нам пожаловать за голубями? Вот это хорошо! на что ж лучше? Скажите, пожалуйста, - провожала меня maman хозяйским ворчанием, когда я уходила, взявши свечу, - эдакая дерзость: на дом к господам приходить голубей красть! Между тем Катерина еще при первом шуме проснулась и вышла посмотреть наверх: что такое? Я только что вышла в кухню - и она входит из сеней. - Не пугайтесь, матушка-барышня, не пугайтесь! - протянула она руки ко мне. Мне сейчас будто что сказало. Я говорю: «Что? пожар?» - Пожар! - И с этим вместе испуганная женщина - вне себя, сама не помня, что делает, загасила у меня свечу. Я осталась в темноте; силюсь отворить наружную дверь, но железная щеколда так захлопнулась, что я дергаю ее, рву и ничего не могу сделать! После непередаваемых минут томленья, я отдернула дверь, выбегаю на двор - горит угол нашей комнаты, тот самый, по которому мы слышали, что спрыгнул кто-то; голуби бьются, взлетают высоко и, кружась, падают в огонь. Мы живем на выселке; хутор за полверсты; глухая полночь; весь народ спит; с нами одни женщины; собаки подняли страшный лай; мечутся, как остервенелые, во все стороны... «Детей, детей!» - кричала тетенька, чтобы выносили двух маленьких мальчиков и девочек из кухни. Как беден наш язык в минуты осиливающих нас потрясений! да он и вовсе не нужен. Мы или молчим, или у человека является какой-то непередаваемый вопль взамен всех слов. И что такое этот вопль, стоит только прислушаться к Св. Писанию, где Господь не говорит, что слезы или воздыхания народов дошли к Нему - нет: вопль народа; вопль Содомский и Гоморрский. И этим далекодостижным воплем владеют не одни люди; даже «голос крови твоего брата с земли вопиет ко Мне», - сказал Бог.- Ах, все, что живет и умирает,- у него есть минуты, когда оно страшно вопит к своему Создателю. Это глубокие минуты скорби, внезапного ужаса, - такова должна быть великая минута смерти. Я потому заговорила об этом, что я слышала подобный, страшный, безсловесный вопль, вырванный у сотни людей полуночным ужасом и обезумлевающею смутой внезапного, страшного пробуждения. Народ бедный только разоспался, уснул тем крепким, трудовым сном, который незнаком нам с вами, - и вдруг его будят, будят пронзительные, необъяснимые крики, лай собак с ужасным завываньем,- и он, еще не проснувшийся до конца, не успел еще совсем полуоткрыть глаз, и пламя пожара засветилось ему в лицо! Я с тоской смотрела на этих бедных людей - бегущих, полуодетых, босых; головы не покрыты; у женщин волосы распустились; лица все искривлены ужасом; и раздается вопль, вопль... Они - ни один не помнит, не знает, что он делает; почти не видит предметов перед собой, и только ужас и все усиливающая смута души исторгаются страшным, беpпамятным, безсмысленным воплем. Он, как вой, ходит посреди ночи, и я понимаю, почему этот нечеловеческий вопль так доступен Богу ангелов и человеков. Это полное, громогласное сознание нашей слабости, безсмыслия нашего перед Его высокою, всемощною десницей. Я все совершенно помню. Первый, наш дворовый человек, Денис разбежался и, не переставая страшно кричать, со всего размаха ударил кулаком в окно - стекло, рама, все переплетины в раме выскочили и разлетелись в мелкие дребезги; а кулак, заметьте, остался невредимым. Это было началом. Вслед зазвенели другие стекла; с криком и воплем смешался треск от выламываемых окон треск горящего дерева, гул и порыванье пламени, женские задыхающиеся, истерические вздохи; стекло прыгало, блестело и разбивалось со своим пронзительным заунывным звоном. Менее чем в две минуты наш домик стоял с сорванными дверями, без одного окна; верх его крутился в пламени, и люди, как волки, метались в него со всех сторон. - Образа! - сказала я громко, входя в середину. Человек до пяти бросилось снимать образа; я вынесла Библию, вынесла свою шкатулку, потому что там лежал мой вензель; взяла еще шкатулочку, подаренную мне ото всего нашего класса, и спросила: можно ли вынесли мой шкаф с платьями? Говорят: нельзя, через четверо дверей надо проносить. И я успокоилась. «Такие тряпки!» - подумала я. Как же нам удивляться после этого, что перед смертью теряют для человека всю прелесть и ценность наши блага земные, когда вот в какую минуту и то узнаешь все тряпочное ничтожество предмета женских величайших забот и помышлений. - Воды! воды! - кричали голоса; а у нас где взять воды? Она в глубоких колодезях; надобно выносить на прекрутую гору; здесь светло, а туда пойдут, там страшная темень; мраки бежали от пожара и словно залегли там. Несчастные люди падают, зашибаются, бьют свою посуду; гора вся слита, скользит; наберут полные ведра воды, а к пожарищу не донесут и половины - и вдруг... Я и теперь невольно закрываю глаза, и голова моя припадает к сжатым рукам. - У нас был недавно взятый из ученья кузнец и слесарь - молодой, прекрасный малый; он работал под нашим домиком. Когда уже все вынесли, и мой шкаф даже вынесли - нет! ему захотелось еще спасти свою работу - сорвать с петель двери, которые сам он так недавно навешивал и приделывал. Ничего нет мудреного, что когда он рванул двери - в подобные минуты у человека удесятеряется сила - он двинул всю небольшую стену; стена потряслась, пошатнула утвержденную на ней трубу, и труба, уже вся обгорелая, качнулась и повалилась на матицу; матица затрещала, подломилась, и весь потолок рухнул... На несколько минут пламя исчезло, заваленное грудой кирпича, глины и целым мостом досок; изо всех окон повалил тяжелый, удушающий дым, и вместе с серыми клубами его, в густоте их, поднялся пронзительный, раздирающий душу вопль: «Ай, ай! спасите!» Я упала на колена; я молилась. Боже мой! Я отдавала собственное спасение души за счастливый исход несчастного страдальца... Народ с минуту, остолбенелый, не двигался, потом бросился ко всем окнам, к дверям, но страшный дым валил отовсюду, захватывал дыханье, не давал видеть ничего. Крики почти сейчас же утихли, слышался, или думалось еще слышать, как бы стон; но пламя с треском прорвалось наружу, искры полетели вверх, и-все стало тихо-тихо и засветилось кругом. Я долго еще стояла на коленях; далеко под темными небесами вилась белая, распуганная стайка голубков; собаки не переставали лаять; подымался месяц; к утру поднялся ветер и потянул искры прямо на ток. Хлеб туда весь был свезен - вся наша жизнь и надежда. Маменька сложила руки и сказала: «Что Богу угодно!» В обоих колодезях вода была выбрана до грязи; люди истомились, где шли, там и падали... Наконец-то прошла эта ужасная ночь. Когда засветился день, у нас не было приюта: не было нашего маленького, тепленького домика, где с десяток лет мы поочередно всею семьей жили и так хорошо любили друг друга. Остались только обгорелые, закоптелые стенки нашей гостиной без окон, без дверей, без верха. Кот мой вошел, походил кругом, замяукал и убежал в степь. Вместо всех моих надежд и разрисованных мечтаний, мне предлежали действительные груды недогорелых кирпичей и дымящийся пепел родного жилища, и, Боже мой! какою мечтой замените вы страшную уверенность, что там, под этою безобразною развалиной, лежит задавленный человек с обгорелою головою!.. Именно, что у Бога чудес изо всего могут выйти чудеса. Не ожидала ли и всех нас подобная участь, только засни мы, и не чудо ли это своего рода, что мы сидели-сидели, сами не зная, чего сидим? Все хотели спать, все твердили: пора спать! - и никто не ложился. Одна чудесная, всемощная рука Господа могла так просто, так, по-видимому, совершенно естественно спасти нас. Причина пожара и доселе осталась неизвестною. Марья Ивановна, пожалуй, раскачивала головой. «Да нет, нет! Это кухня, кухня, как можно кухоньку иметь возле дома? У меня отдельно, всегда отдельно. (Какое близкое сравнение!) И голуби таки зачем, зачем? Вот вам ваши и голубки!» А голуби-то, как гуси Рим, и спасли нас. Не подыми они шума, не стань биться на огонь,- мы бы хотя и сидели, но за светом в комнате не могли бы скоро заметить пожарного блеска. <...> В Макаровке y нас степь, - твердо; деревенька вдали - разбивать грязи некому; a тут в самой середине слободы, на главной улице - проезд, что по вашему Невскому Проспекту: то и дело, пo шею испачканные волы, по колена замазанные хохлы, прогон всему скоту на водопой - мычание ужасное; улица вся разбита. Она и без того идет рвом; a теперь еще изрыта дождями; рытвины позалиты грязью; на них спотыкаются волы, падают люди, ломаются колеса; слышны побудительные всех родов, начиная от гай, гай! до всеусильных позываний черта. И, в довершение всего, я еще видеть нe могу, как бедное животное тянет, выбивается из последних сил, a тут его хлещут ударами и благодарят в бока палкой! Нет, пусть, кто где хочет, там утверждает высокое сиденье души; a я говорю, что моя тогда сидела в пятках. He ходи я, я бы умерла. Вся моя жизнь, и сила, и разсеянье - все было в ногах. Я встаю - хожу; до обеда хожу; после обеда хожу; станет смеркаться, я опять хожу и до глубокой полночи я хожу. Наконец, уже ноги, как они ни сильны обезсилеют; я их не чувствую под собой; упаду на какое-нибудь кресло; голова прислонится к спинке - она так не держится, и я сижу минут пять и шесть; но не могу долее. Мне становится тяжко, душно, тошно, словно грудь кто ломом ломит - и я вскакиваю; я опять хожу; все спят, a я хожу; едва хожу, a все хожу; только во всем доме точит червяк да, я хожу; пока последняя, неодолимая усталость - я не говорю: сон, - наконец, она уложит меня насильственною мочью. Я жила слезами, как пищей и воздухом; не только ходила - я стояла на коленах более, нежели сидела и спала. - И что-ж вы приобрели изо всего этого? - может быть, вы скажете, качая головой. Приобрела я сокровище, которого не купишь ни за какие деньги; я приобрела тот драгоценный камень, о котором в притче говорит Господь, что купец дорогих каменьев, нашед его, продает все другие безценные бисеры и покупает его, один; - Я приобрела терпение. He то стоическое, наглое равнодушие, безчувствие к беде и горю, которое ставит себе в стыд малейший вздох сердца, всякую замирающую жалобу боли, - нет; терпение чисто-христианское: ощущать болезнь всем болезненным сердцем, чувствовать ее как камень на зашибленной груди и плакать, умываться слезами - и благословлять Высокую Руку, подающую тебе этот нерастворенный фиал любви, или своего прогневания - жизненный сосуд болезненностей и скорби; да, плакать, сквозь слезы улыбаясь Вседержителю Богу, куря ему фимиам благодарственной мольбы за тот дар, о котором сердце не вспомнит, не вздрогнув все и не защемя томительно. - Вот вам несколько переливов из этого чувства - из тех минут, когда душа невольно слагает звуки и говорит пением о болезнях сердца. Я не хочу подравнивать этих стоп; они идут, как они вышли - передавая волнующуюся неровность чувств и переходы мысли. Они без имен; имя их боль; a созданье - молитва. <...>

http://ruskline.ru/ | |

|

| |

| Просмотров: 1585 | |