Каталог статей

В.А. Жуковский В письме к В.А. Жуковскому от 4 марта 1850 года, П.А. Плетнев так отзывался об автобиографии Н.С. Соханской: «Она прислала мне последовательно одну тетрадь за другою, одну другой интереснее, так что теперь эта автобиография, по моему признанию, есть лучшее, что только явилось у нас оригинального в последние пять лет. Тут исчерпаны все роды красоты и все оттенки русской жизни. А она сама является таким неподражаемо-милым существом, что не расстаться бы с нею. Одну из этих тетрадей (описание жизни в институте) я препровождал для прочтения к Государыне Императрице и Ея Величество разделяет мое мнение». Публикацию (в сокращении, приближенную к современной орфографии по первому отдельному изданию: Автобиография Н.С. Соханской (Кохановской). - М.: Универ. тип., 1896.- 193 с. (отд. отт. из «Русского обозрения»)) специально для Русской Народной Линии подготовил профессор А. Д. Каплин. Название дано составителем. + + + Автобиография H. С. Соханской (Кохановской) (Род. 1823 г. февраля 17; сконч. 1884 г. дек. 3.) «Вам опасаться меня нечего, потому что для меня святее всего каждое истинное движение сердца человеческого». Плетнев. (Из письма его к H. С. Соханской от 8 февраля 1847 г.).

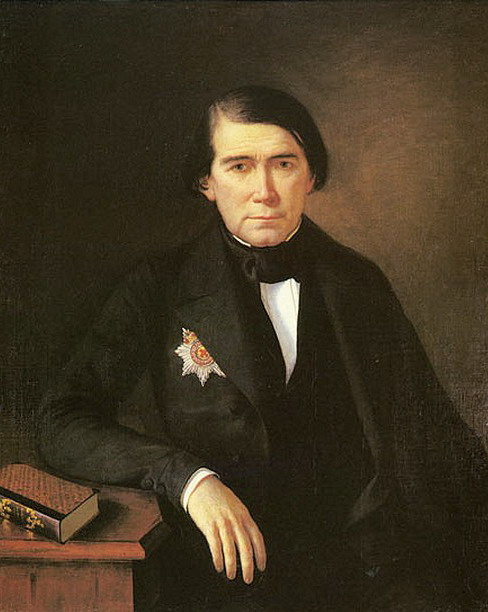

П.А. Плетнев

<...> Я опять спрашиваю: как мне прикажете благодарить вас, Петр Александрович? В жизни моей ничего нет достойного вас; в уме моем - все ваше; y меня только и моего, что слезы и чувства; но и те уже давно принадлежат вам. Вот еще вам и вся моя жизнь, Петр Александрович! Вы, может быть, невольно остановитесь и скажете: «что за грустная жизнь слез и затаенных борений!» Человек не изменит того, что ему положено Вышним в небесах Богом; изменять самого себя - вот дело человека. «Что-ж вы? как изменились? что приобрели вы?» мне будто слышатся ваши вопросы. - Мир, Петр Александрович; умиренный взгляд, умиренный вздох, умиренные слезы мирного сердца. Я приобрела тот сладостный высокий мир, который Господь, с заветом любви, передал последним даром обновляемой земле. - «Мир оставляю вам» - говорил Он на последней вечери взволнованным ученикам. - Мир Мой даю вам! - He так, как мир дает; но Я даю вам». Именно, что этого мира не дает нам мир. Девочка без определенного положения в жизни, без определенных ей средств к ней: стало-быть, ото всего зависимая - как былинка, подвластная первому ветру; проходит её молодость без бала, без пышного наряда; даже ей .............. Некому руку подать В минуту душевной невзгоды! (Лерм.). Одна природа, как видимая мать существ, юнеет и царицей цветет, что ни каждую весну; - y человека одна весна; y женщины одна пора к залогам жизненного блага - что-ж дальше? что потом? что там? - Жизнь человека, может быть, коротка для наслаждений; a для горя - о, она путь от Камчатки в Колхиду! И что же, Петр Александрович: вы поищете и не вдруг найдете существо более свободное, более независимое, как эта девочка, так безподвластная прихотливым ветрам, с таким светлым успокоительным взглядом на жизнь и на тайну смерти, на робкую неопределенность судьбы своей, которую она не променяет ни на какую долю, - не обменяет разумного горя на безсмысленное счастье. Она ничего не видит впереди себя; но это только даль, a не мрак, не беспробудная бездна. Это ее степь - светлая Украинская степь: разостлалась она далеко, что конца ей не видно; нет предмета на ней для близорукого взгляда; a между тем она вся в цветах и блестит кротко благодатью небесной росы и лучами великого солнца. Что мне еще сказать вам? - Мне хочется поскорее кончить. И моя внешняя жизнь тоже много изменилась, и все к лучшему. Живу уже я не в хатке, a в светленьком доме; вокруг меня простое довольство; я не требовательна, неприхотлива; y меня своя комната всеми тремя окнами в молоденький сад, в западающую даль степи; виднеется курган. У меня весь рай семейственной неги; на меня - как мило говорится - пылинке не дают упасть; я, как знатная барышня, знаю только самое себя, свою комнату, ваши книги и ничего более. Тетенька ухаживает за моими цветами; цветы зеленеют и пахнут; кудлатая моя Подружка смотрит мне в глаза и довольно шевелит пушистым хвостом; кругом тихо, солнце сияет, и маменька так часто нежит мою горячую голову. Вот моя домашняя жизнь. Выезжаю я очень не часто, потому что страх, не люблю выездов, потому что, как побываю в гостях, так в ушах y меня после точно трезвонит: потеряла день! потеряла день! ехать за двадцать - тридцать верст в жар или холод, и все удовольствие: наесться, что не вздохнуть, просидеть битые часы на стуле - a я терпеть не могу сидеть! и слушать надоевший вздор «Про дождь, про лён, про скотный двор». Но только это y вас, тут - на бумаге, Петр Александрович, я так презрительно горячусь, a посмотрели бы вы на самом деле, какая я ревностная, уважительная слушательница этих великих сказаний! Какая, подчас, я достойная соучастница в них! Вы бы, верно, улыбаясь, молвили: «барышня деревенская в полном смысле!» Раз как-то брат был дома - приезжает к нам жена моего покойного Ивана Алексеевича[i], засели мы с ней. Она мне пересчитала всех своих кур - гусят, цыплят по перу перебрала. Брат вызывает меня: «Скажи ты мне... дай попробовать: не медная y тебя голова? У меня виски трещат». A y меня такие правила: никогда не высказывайся; будь со всяким тем, что он есть; оставляй на пороге своего дома, чем бы ты ни был в нем, и, если являешься в люди, так и будь, как все люди. И оттого-то, может быть, я так и сочувствую малороссийской поговорке: нема найлучше, як дома, да на своей печи и пр. По какому-то странному случаю, я всё еще не перестаю занимать собой окружную публику; только это уже мир, полный мир; говорят, что и лаять на меня не смеют, да, впрочем, хоть бы и лаяли, так я небольшая охотница обращать внимание. И что еще страннее: мне нередко приходится слышать, что и тот бы хотел со мною познакомиться и другой - и все персоны высшие. Это потому меня ищут, что я сама ничего не ищу; всякая удача, как и счастье, прихотлива, - бежит, когда за нею гонятся, и, смотришь, приходит, когда вовсе не ждут её. Я бы вам сказала, что я страстно люблю тишину, если бы логический смысл мог допустить такого рода противоестественные сближения. Но я люблю ее с каким-то обаятельным увлечением, с мирною преданностью всего существа моего. Дайте мне каких хотите усладительных звуков - я послушаю и попрошу тишины, тишины! Подарите меня полным беззвучьем. В тиши, когда смолкают вокруг все звуки, как живее подымаются звуки души! Становишься нем, а сердце полно, и Божество так близко к человеку. Зачем говорят, что Бог далек? Возьмите тишины, прибавьте внутреннего мира, и пусть только немного помолится душа - и Бог здесь! Нет выше неба, как душа человека, и ближе его сердца ничего нет к Богу. Я так привыкла быть одна, ничего не разделяя ни с кем, что для меня теперь истинное наслаждение остаться одной - совершенно одной, чтобы со мной никого не было. Наши это называют моим праздником и, с вечера, под какой-нибудь праздничек уедут к Анне Константиновне или к Марии Ивановне, я останусь одна. Я загодя живу этим удовольствием, и оно непременно должно быть осенью или зимой, когда ночь длинна-длинна, как сказка бабушки. Заране, вместе с огнем, мне подается самовар. Я, как русская купчиха, люблю чай и обладаю самою великою способностью пить его во всякую пору дня и хотя четыре раза на день. Что такое для меня самовар, может дать вам маленькое понятие великолепная апофеоза из недавних времен, когда я еще говорила великолепно. «Он (писано было на странице одной из моих повестей), самовар, как сердце, полон огня, как арфа, издает тоны и, как мысль, кипит и выносит в клубах сокровища духа, то есть пар». - Но во время, о котором я говорю, и самое заседание за самоваром не манит меня; я не растягиваю его наслаждения, я даже чая не хочу, а совершаю только необходимый обряд питья... и спешу передать самовар в девичью. Долго сижу я, облокотясь над книгой, и прислушиваюсь к веселому звону чашек там... Легкий говор, самовар сильно кипит, на меня будто находит дремота, но я никогда так довольно не бодрствую. Мало-помалу за стеной все стихает, сон, как первая благодать праздника, сейчас же веет над моею девичьей. Ухо невольно вслушивается в последние шаги, последний шорох замирающего дня; я весело люблю, как кипит-кипит и постепенно тухнет самовар. У него иногда бывает такое причудливое шипение: будто маленький визг, и это прерывается довольно ясными звуками лопнувшей струны, как бы на гитаре; он звенит и пищит, и вот начинается последнее пресмешное, дребезжащее жужжание: точно будто пчела подралась с маленьким шмелем; самовар потихоньку как бы бранится с кем - с угольями, что они погасают; но ведь браниться нехорошо, - и самовар тише, тише, и совсем замолк. Я встаю; шорох моего движения как будто издает звуки - такая тишь кругом! В доме не шевельнется и на дворе ничто не шелохнется: барыни нет дома, и даже сторож не выйдет подразнить собак. Ночь сама себя стережет и тишина сама себя нежит. Я отворяю двери из своей комнаты в гостиную и начинаю курить; это мое из первых удовольствие: я люблю, чтобы пахло; люблю огонек, легонький, чуть свет, тонкой беленькой свечи перед образом; этот свет мне кажется далекою звездочкой. Я люблю свечу более воспетой лампады. Чистая, белая свеча горит перед Богом, - это такая прекрасная эмблема души человеческой. Я гашу свою свечу, зажигаю свечу у иконы и начинаю ходить. Часы идут, идет полночь - я все хожу; на душе широко и привольно, как на полях Божьего мира. Кажется, не только в доме - во всей вселенной нас двое: я да моя легонькая тень. Есть что-то, чего не перескажешь: какое-то сознание величия в чувстве бодрствовать, повелевать мыслью, когда все вокруг безсмысленно спит, а ты легкою негой будто попираешь ночь и сон, и в твоей власти сейчас нарушить всеохватившую царь-тишину! А тут Нерукотворенный образ Спасителя, старинный, темный, почти весь стертый; только маленькие белки глаз сохранили выразительность своего цвета,- и на сумрачной, почти утерявшейся, живописи они глядят, они очень глядят и заглядывают в душу. Я люблю этот взор, освещенный кротким огоньком тонкой, беленькой свечи; серебро на ризе сияет, и гирлянда мелких розовых цветков с моей головы обвила венец Державного Господа. Месяц иногда заглянет к нам - ко мне и к моей тени; но, увидев, что и без него тут так светло и хорошо, он пойдет себе, и только любопытные звездочки кое-где показывают нам свои ясные глазки. После такой ночи я бываю удивительно здорова. <...> Да, хороша разумная чувствительность; прекрасно, когда мысль полна образов; когда, что ни коснется к ней, оно в минуту одето в жизнь и убрано в краски. Еще прекраснее, если в сердце женщины, как в небесах, ни один вопль души не раздается тщетно, всякий находит отзыв себе, всему дано место, и мать-природа обняла это сердце и говорит с ним, как с своим возлюбленным сыном. - Прекрасно это чувствовать, прекрасно жить с этим богатством чувства, - жить с созидательным чувством поэзии; но говорить о нем, женщине гласно выражать его, писать женщине - нельзя; женщина не должна писать! Не должна; потому что этим нарушается ее первое чувство и достоинство: скромность. Пиша, она является слишком наоткрыто со всем своим задушевным миром чувств и мыслей, со всею силой своего сердца; а этого не должно быть. Мир сердца, внутренний мир женщины - священен; он должен быть известен только своей семье и никому более! не всякому праздному безделью, которое, в полутумане вина и трубки, захочет заглянуть в него. Женщина может и должна писать одни детские книги. - «Но на что ж вы сами готовитесь?» - спросите вы удивленно меня. Как же я так могу противоставлять дело своим словам? - Больной еще лучше может знать, как надо быть здоровым. Потому-то, что я пишу, что я должна писать, я и знаю, как оно не должно. Между серыми кошками являются же иногда трехшерстные: вот писательницы между женщинами. - Это моя доля, как доля пересадного цветка расти на чужбине. Но как она неестественна, как выступает из границ должного, вы можете судить по тому, сколько слез и страданий она мне стоила! по тому, что у меня непреодолимое, инстинктивное отвращение от чернила. Кажется, пора бы свыкнуться: верно, я каждый день что-нибудь пишу; но руки мои никогда не сохраняют и метинки чернил. Скорее я им позволю быть в грязи и в дегте, но не в черниле! Если мне надобно означить что-нибудь в высшей степени дурное, неприятное для меня, я не нахожу сильнее выражения сказать: «точь-в-точь чернильное пятно!» - Поэтому, значит, вы тяготитесь своим маленьким даром? - скажете вы. - Если можно, вы бы расстались с ним? - И не говорите, Петр Александрович! Не заставьте меня вспылить. Я сию минуту расстанусь вам с жизнью; но с ним, с моим крошечным даром - никогда! Когда только Бог велит. - Он мне больше, нежели жизнь: он вместе жизнь и все, чем живут люди в жизни. Если бы это не было слишком великолепно, я бы сказала: он душа моей души и кровь моего сердца. Вот как: конечно, ее нет. - Но если бы и нашлась такая сила, которая могла бы предоставить мне на мой выбор: с одной стороны, скудный, маленький дар мой, а с другой - весь блеск, всю славу, всю полноту счастья женщины, со всем обаяньем любви и красоты, и мне бы сказали: «выбирай, но одно из двух, - всего не дается разом». - Вы полагаете, я бы долго думала?- Ни минуты.- Может быть, я бы заплакала, что всего не дается разом; но и сквозь слезы, улыбаясь, я бы протянула руку к маленькому дару. Я отрекусь от него разве тогда, когда в безумии ума и сердца я буду в состоянии отречься от Бога. Пусть я ослепну, пусть судороги и паралич отнимут у меня правую и левую руку; - я буду сидеть на пороге богадельни - и, пока живым языком, рассказывать прохожим чудные сказки... А все-таки женщина не должна писать. Я люблю труд; люблю его до того, что когда я думаю о будущей жизни - об её вечном, не переставаемом весельи, - я не постигаю блаженства без совместной сладости труда; верно, я бы скорей избрала вечную работу, нежели вечное неделанье. Вследствие этого вы имеете полное право предположить, что я с утра до вечера в трудах и, как муравей, на деланьи? - Но как же вы ошибетесь в своих предположениях! Если можно назвать трудом безпрестанную, неудержимую работу мысли, непрестанное порыванье души быть вечно занятою думой, - если это так, то я довольно работаю; я за делом всегда. Но если для имени действительного труда нужно что-нибудь поболее этого: нужно, чтобы эта мысль вся окрепла словом, оживотворилась пером и явилась бы на бумаге оконченным делом, - то, да простит нам великий и любимый труд! мы очень мало ему работаем. Бывают такие минуты, такие светлые минуты, что только бы писал стихи, или делал цветы из белого воска, a в эти-то золотые минуты я обыкновенно ничего и не делаю. Походить да подумать; a думы - что ваше небо в звездах и в лазури! душа сияет, как ангел, и чтобы запачкать ее в чернило? - Никогда. Я пишу, когда мне грустно, когда в голове - пустошь, как в переспелой тыкве. - A что вы знаете? - спросите вы меня. На это я скажу вам, что знать бы я все знала, и как бы еще знала! да пока ничего не знаю. И языки забыла: немецкого не спрашивайте, французскую книгу, пожалуй, читать можно, но уж говорить с вами я, верно, не стану. Теперь что мне еще сказать вам? Что я люблю природу, как праотцы наши любили пить мед. Люблю зиму, как Русская; люблю весну н лето, как праздник и роскошь любимой природы, и я люблю, люблю, когда идет пожелтелая осень. Как тихо она идет и как много несет с собой! Из жизни наружной она обращает в жизнь самой себя: что незнаемо приобрелось в ощущениях лета, что подарила молодая весна, все собирается, и, в начинающийся долгий вечер, осень начинает сказывать сказки - какие сказки! Еще я неизъяснимо люблю дождь - весенний, летний дождь. Какую бы книгу я ни читала, хотя бы писала к вам письмо, - но, когда начинает идти дождь, я все оставляю и подхожу к окну. Когда дождь хорош - идет долго, - я становлюсь на колена - окно отворено, я кладу на подоконник руки, упираюсь на них лицом - и стою, не трогаясь, как наказанная в институте. Всякий бы сказал, что я глубоко о чем-нибудь думаю; a я никогда так не бываю свободна от всякой думы: я ровно ничего не думаю. Я только, странно как-то задумавшись, гляжу, как идет дождь, как капельки падают вниз и взбивают легенькие брызги, под росинками тяжелеет цветок, жмется под листик малиновая букашечка, и всякая крошечная песчиночка омылась и блестит. Смотрю, как в вышине воздух весь будто пронизан водяными нитями, - и не насмотрюсь, и не оторвусь ни глазами, ни душей! Люблю: за облаком разбитым, Остатком тучи громовой, Трепещет солнца луч, повитый, Как ангел, белой пеленой; Мне сладко, и с слезой без имя, Без объясненья на губах, Как с другом, об одной святыне Я льюсь в таинственных словах - Когда луна на своде темно-синем Мелькнет, как тень, в полночные часы И, будто пленница пред грозной силой, Идет показывать унылые красы, И тих так шаг! и без лучей сиянье! И грустно мне: куда идет она? И все к земле, как в мир обетованья, Все эти два блестящие рога?... Зачем к земле? - Над головою небо В звездах, без грани, - не к нему? Зачем к земле, к кусочку хлеба? - He к небу своему?.. A как я люблю людей, - всех, всех до одного люблю! Бог, Отец наш, щедр: у всякого из нас есть своя доля добра и красоты; только надобно поискать ее, a этого-то мы и не делаем, потому что не любим друг друга. Как можно ненавидеть человека? Я не знаю, не понимаю чувства ненависти, - какое оно? как это хотеть нанести зло человеку? He понимаю, как может женщина изменить освященному долгу своих обязанностей. Я многого еще в жизни не понимаю, и потому не люблю головы, что она так напролом идет наперекор сердцу и благодати чувств. - A сказать ли вам, Петр Александрович - только это так, не громко, a потихоньку - что я еще люблю иногда в сумерки, под вечерок? Люблю растворить рядом три комнаты, призвать свою Подружку (она довольно большая, из умной породы брусбарбов, белая с получерною мордой, веселая, игривая собака, - подарок брата; только - такое мое несчастье! - страшная замарашка!), итак, призвать Подружку и, как ребенок, пуститься с ней бегать по комнатам. Подружка рада до последнего волосика своих нечесанных косм; прыгает, лает; тянет меня за платье, нападает со всех сторон... Маменька где-нибудь по хозяйству - на току; a тетенька обыкновенно сидит y окна в зале и, как бы по неотменяемому приказу, раскладывает карты. «Вот ничего не видно!» - говорит, a раскладывает. - Мы с Подружкой разыгрались и разбегались по всем углам. - «Не догонишь, Подринка! He догонишь, Подринка!» твержу я, прищелкивая. Подринка молча отвечает мне тем, что догоняет меня и начинает хватать за ноги, за платье... Я прыжком спасаюсь на стул, - Подружка за мной; я в гостиную да кресло, к себе на кровать, бросаюсь в залу... Тетенька оставляет карты и смотрит на нас. Ей и рассмеяться-то хочется, губы сами слагаются на смех, но и желается сохранить достоприличную важность. Я это замечаю, - и мигом, тетенька еще не успеет моргнуть, я - у нее на коленах! И ничего нет милее: она меня целует, придерживает бережно на коленах, a между тем будто ворчит и качает головой: «У, у! срамница! И стыда на тебя нет! Девушка - невеста, давно замуж пора, a она с собаками гоняет!» Кстати о замужестве: выйти замуж потому только, чтобы быть замужем - я не понимаю этой необходимости и к тому же нимало не трепещу названия старой девы. - Я не говорю этим, чтобы не было минут, когда голова томительно тяжела, a сердце до краев полно; но в подобные минуты я привыкла скорее отдавать свое сердце Богу и наклонять эту тяжелую голову все ниже и ниже к самой земле. Пред Богом - перед Ним Смирися с детской простотою, И с сердца грусть слетит, как дым (Колъц.). Когда я была маленькая, мне все хотелось знать: что там, где небо сливается с землей? - Теперь я знаю, что там - могила, конец всему: нижняя доска её уперлась в землю, a верх - в светлом, голубом небе. Ждет нас, и дождется всех святая могила. Но, пока, надо жить - жить и

Вперед, вперед! Все гладко под ногами, Все горы сровнены Всевышнего рукой; Любовь Его раскинулась над нами Прелестной чистою лазурью неземной.

1848 г., 7 октября. Макаровка.

[i] Энгельгардта, старика-соседа, о нем см. в 3-й тетради «Автобиографии», Русск. Обозр., август, стр. 454.

http://ruskline.ru/ | |

|

| |

| Просмотров: 569 | |